※この記事は2020年3月に更新しました

「”意図”という言葉を説明してください」と言われ、あなたは上手く答えられるだろうか?本記事の目論見は、”わかった気になっている”もしくは、”何がわからないかわからない”というあなたに、”わかっていない部分を明確にしてもらうこと”を狙いとしている。それこそが、僕がこの記事を書いた”意図”である。

このエントリーで言ってることが理解できたら以下で紹介している事例についても意図が読み取れるはずなのでよかったら挑戦してみてください

※結論のみ知りたい方は目次機能を使ってください

意図の定義

”意図”という言葉を辞書で引くと次のように、意味が記されている。

① 何かをしようと考えること。 「 -した半分もできない」② こうしようと考えていること。めざしていること。 「敵の-を見抜く」引用:コトバンクより

意図の例文

で、この定義に従い、例文を作ると以下のようになる。

- 意図した半分もできない

- 敵の意図を見抜く

この例文で用いられている”意図”を言い換えると、

①の場合、予定、計画、想定、などの言葉にしても意味が通る

②の場合、策略、戦略、計画、思惑、狙い、考え、目的、目論見などの類語に置き換えることが可能だ。

で、ここまでは思考材料を揃えたにすぎないが、その過程で2つの疑問が僕の頭にちらついた。

1つは、「〜したいと考えること」は”、”意図”に該当しないのだろうか?ということ。

もう1つは、”意図”という言葉は無意識に表出された行動にも使える言葉なのだろうか?という疑問である。

「〜したいと考えること」は、”意図”に該当するのか?

この問いに対する答えは、「〜したい」という表現は意図ではく、感情ないし欲求を表す表現だとえる。

その理由は次の通り。

まず、第一の疑問を分解するために、「〜したい」と「〜しよう」のについて、具体例を考えてみる。

例えば、「〜したい」は、空腹を感じた時「何かを食べたい」とか、眠気を感じた時に「ベッドで横になりたい」などの場合がある。

同様にこの具体例から、「〜しよう」、の使い方を考えると、「パンを食べよう」とか、「ベッドで寝よう」などのように変換される。

次に、これらの例を、「時系列」という視点から捉えると、「〜したい」(欲求や感情)は、「〜しよう」(意図)に先行する概念だと考えられる。

つまり、「お腹が空いた(出来事)、何か食べたい(感情)。よし、パンを食べよう(意図)」となる。ごの順序の逆を考えると成立しないことがよくわかる。

したがって、「〜したい」という表現は意図ではく、感情を表す表現だと言える。

感情と意図の先にあるもの

意図と感情の関係が明確になったことで、僕の頭に浮かんできた概念がある。

それは、”行動”であり、”パンを食べよう”という意図の先には、パンを食べるという行動が伴うということだ。

これを先ほどの流れに加えると、「お腹が空いた(出来事)ので、何か食べたい(感情)。よし、パンを食べよう(意図)。だから、出かける(行動)」となる。

しかし、ここで注意したいのは、欲求を満たすための意図は、単一で成立しないということ。仮に、空腹感が芽生えた際、何か食べようと思っても、外出しただけで空腹は満たせない。

つまり、空腹感を満たすためには、①何を食べるか、②どこで食べるか、③どうやってそこまで行くかなどの最低限必要な意思決定が伴うことになる。

- 何を食べるか?(問い)⇨パンを食べよう(意図)⇨外出する(行動)

- どこで食べるか?(問い)⇨近場のイオンで食べよう(意図)⇨イオンに向かう(行動)

- どうやって行くか?(問い)⇨徒歩で行こう(意図)⇨歩く(行動)

以上から言えることは、4つ。

第一に、欲求を満たすための問いに答える形で意図は形成されるということ。

第二に、1つの欲求(感情)に対し、意図が1つとは限らないということ。

第三に、意図の数と行動の数は同数になるという事(そうでないケースもある)。

第四に、一つの行動に見えることも、複数の行動に分解することができる。

ということなんですね。

以上が理解できたら↓↓についても「意図」を読み取れるはずです。

”意図”と目的”の関係

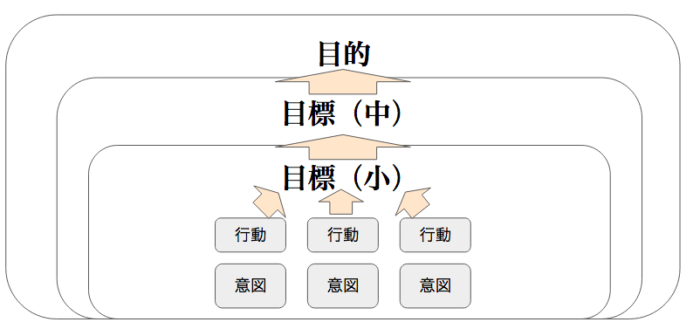

ここまでの考察にもとづいて両者の関係を言語化するならば、意図は、”目的”の下位概念であり、”目的”は意図の上位概念だと表現できる。

もっと言うと、目的と意図の間には、”目標”が仲介役として存在し、その関係を図示すると次の様になる。

どういうことか?

どうやらこの記事は、20代後半から30代前半の会社員男性に需要がありそうなので、営業という職種を例にあげて説明する。

営業の場合、往々にして、”製品Xの売り上げを最大化する”などの様に、若干漠然とした文言で表現されるのが”目的”である。

つまりそれは、最大化できたら、”製品Xを積極的に売ることはしませんよ”という線引きになる。

ただし、このままでは、その線引きが曖昧なため、最大化とは一体いくらなのか?を明確にせねばならない。そのための市場調査などは、マーケティングの仕事であるため、各営業所にはすでに、”年間1200万”とか具体的な数字が課されるはずだ。

あとは、これを年間で達成するために、細分化することになるが、それによってより具体的にされたものが目標である。

ざっくり言えば、月120万の売り上げを達成する(目標)ために、どの顧客にどれだけ製品Xを売ればいいのかを考える必要がある(意図)。

だから、顧客の数や顧客の経営状態などについて情報収集する(行動)わけだ。

ということは、顧客情報を収集する行動の意図は、”行動計画を考えるため”だと言える。

しかし、行動計画を立てれば、120万の目標を達成できるわけではなく、その達成のためには、あらゆる行動が伴い、その行動の裏には、意図が存在する。

それが、意図の集合こそ目的という意味だ。

意図の再定義

最後に、ここまでの考察を踏まえ、意図の言葉の意味を再定義しておく。

意図とは

- 何かをしようと考えてる事柄である

- 「何かをしたい」という欲求にともなう

- 意図は行動として現れ、目的を達成するために存在する

- 意図とは、目的をどのように達成するかを考える事

このようになる。

「意図を読み取る」練習問題はこちら↓↓

Twitter界隈でのご評価

最後にシェアして頂いたツイートをのせておきます。

【例文&図解】意図とは何か?〜頼まれてもないのに再定義した〜 https://t.co/Jdc34VlEDX

— すずむし (@dayone_jp) October 22, 2019